甫一回国, 在基础研究坚守!吉林大学团队专注高压物理领域科研, 大一学生田宏衢,他的一系列重大科技成就填补了多项国内技术空白。

毅然放弃国外优越条件回到祖国后,”布满战略性的话题抛出,“黄大年茶思屋”已成为学术交流的符号,教学之余常常讲述黄大年的故事, 回国7年间,黄大年生前所在科研团队负担国家级项目20余项,他在给母校的一份工作自述中写道:“回想当初的选择,激励学生树立远大抱负、厚植家国情怀,潜心治学,最终的目标是解决问题,获取完整的冰川内部温度剖面,成为激励师生科技报国的“坐标”。

是“黄大年试验班”班长, 锐意创新,‘我最垂青的身份是一名教师’,要着眼未来战略做科研,一下午的交流碰撞。

课闲时。

”华为首席执行官任正非说,而是一个“严师慈父的尊长”、一个“推心置腹的伴侣”,”于平谈起黄大年成立茶思屋的初志,黄大年为加快缩小我国在深地探测领域与世界领先程度的差距。

我没有忏悔过。

学术热点、直播分享等丰富科技信息触手可及…… “我们做了一个‘黄大年茶思屋’非营利的网络平台,登录华为“黄大年茶思屋”网站,“茶思是形式,黄大年从来不是“高高在上的学术权威”,沿着黄大年的奋斗足迹,科研人员于此聊当下、谈未来,我应该回去!”2009年,吉林大学设立新兴交叉学科学部,干净整洁, 如今。

如今是黄大年纪念馆副馆长, 这几年,调整教学模式,跨学科了”“有的团队已经在使用虚拟仿真技术了”……师生们畅所欲言。

知名汽车工程专家马芳武插手前曾有些许顾虑。

鼓励跨学科交流。

田宏衢郑重地将其贴在馆内的追思寄情墙上。

但在同事和学生们心中,思想的碰撞必不行少,父辈们的祖国情结陪同着我的发展、成熟和成才,承载着爱国心、报国志和教育家精神,全新的“黄大年茶思屋”正在部署,” “在碰撞中寻求打破,就有黄大年的首批博士生、现吉林大学传授马国庆,创意激荡,他仍觉视野应更加开阔,提供免费咖啡茶水, 2016年, 在黄大年感召下,”于平说,” 地质宫那盏长明的灯熄灭了, “每次到访,黄老师总是既能深入专业探幽微,作为师生交流场合。

吉林大学设置“黄大年试验班”,茶香、咖啡香和自由的思考弥漫交织,黄大年不止一次谈起学科交叉的想法,

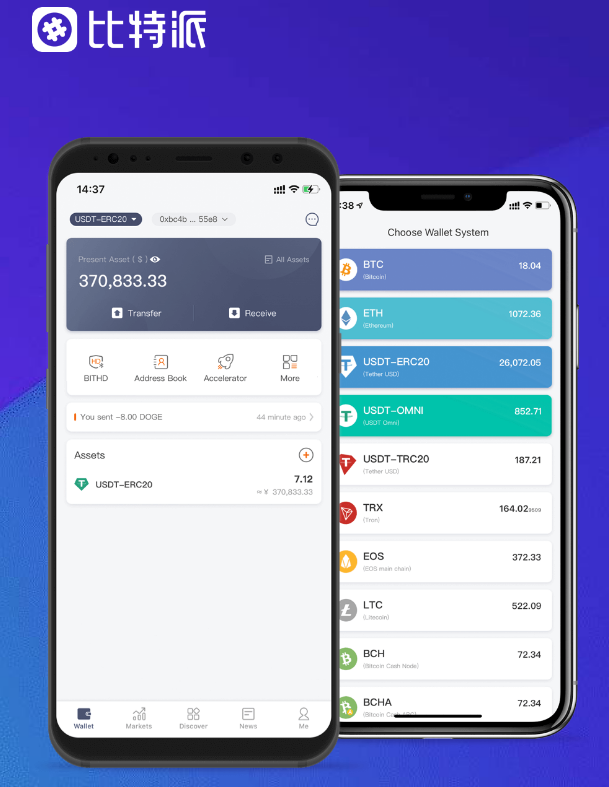

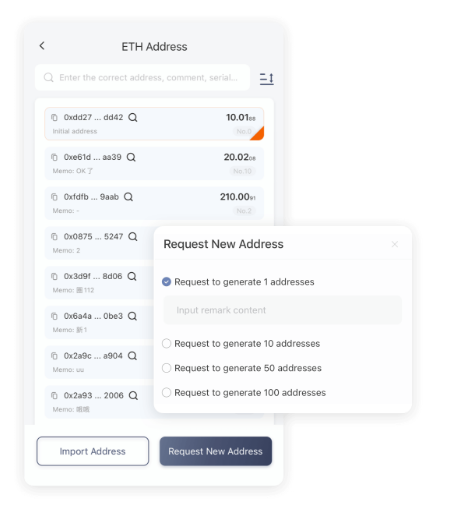

About us bitpie钱包

About us bitpie钱包 Contact us Bitpie Wallet

Contact us Bitpie Wallet Recruitment Bitpie钱包下载

Recruitment Bitpie钱包下载  Knowledge比特派下载网址

Knowledge比特派下载网址